ホームページへ |

| 玄覚貞光 (杉本貞光) 侘び寂びの世界 |

|

| 私は、信楽の山中に穴窯を築き、古信楽・古伊賀を範として |

| 作陶を続けておりましたところ |

| 昭和の大茶人、今一休などと謳われた |

| 大徳寺如意庵・立花大亀老師の知遇を得て |

| 老師より「桃山に帰れ」という大きな使命を与えられました。 |

| 千利休とその後継者古田織部に依って |

| 一気に花開いた桃山時代の和物の茶陶。 |

| それまで茶の湯に使われた道具は、 |

| 海外から請来されたものでしたが |

| 利休の指導に依る長次郎の楽茶碗を始めとして |

| 織部が指導した伊賀・備前・唐津・美濃など |

| 和物が唐物・高麗物に伍して登場します。 |

| 更に江戸初期には、本阿弥光悦という大芸術家が現れて |

| 陶器・漆器・書の分野に於いて優れた作品を残しました。 |

| 松尾芭蕉が提唱した「不易流行」という言葉があります。 |

| 「侘び寂びの心」という“不易”・・・変わらざるもの。 |

| “流行”とは・・・芸術の世界における様々な切り口。 |

| 私はこの言葉をこのように理解しています。 |

| 利休は「用の美」織部は「動きの中の美」 |

| 光悦は「自然の中の美」を表現しています。 |

| それら利休・織部・光悦、それぞれの“流行”に学びながら、 |

| 私の“流行”を作り上げていく作業を |

| 生涯続けていきたいと思っています。 |

| 一方で大亀老師は「今こそ利休に帰れ」と |

| 現代に警鐘を鳴らし続けておられました。 |

| 混迷する現代にこそ「侘び寂び」の精神が |

| 求められているように思います。 |

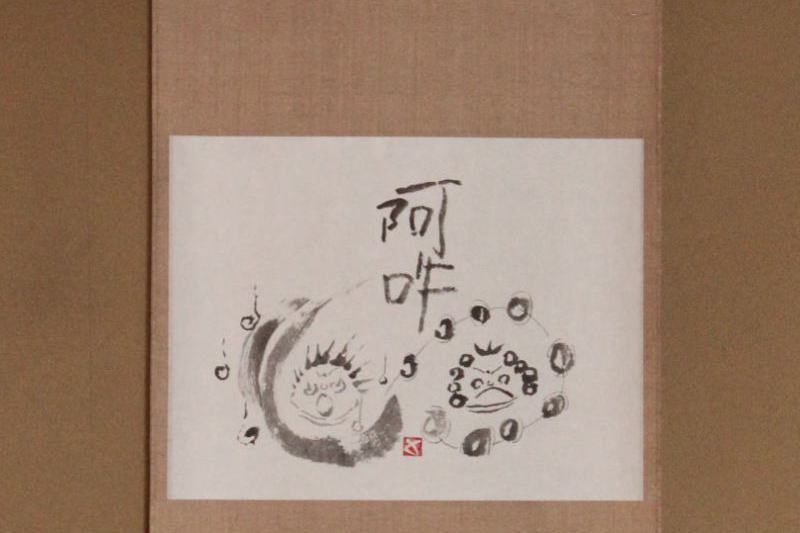

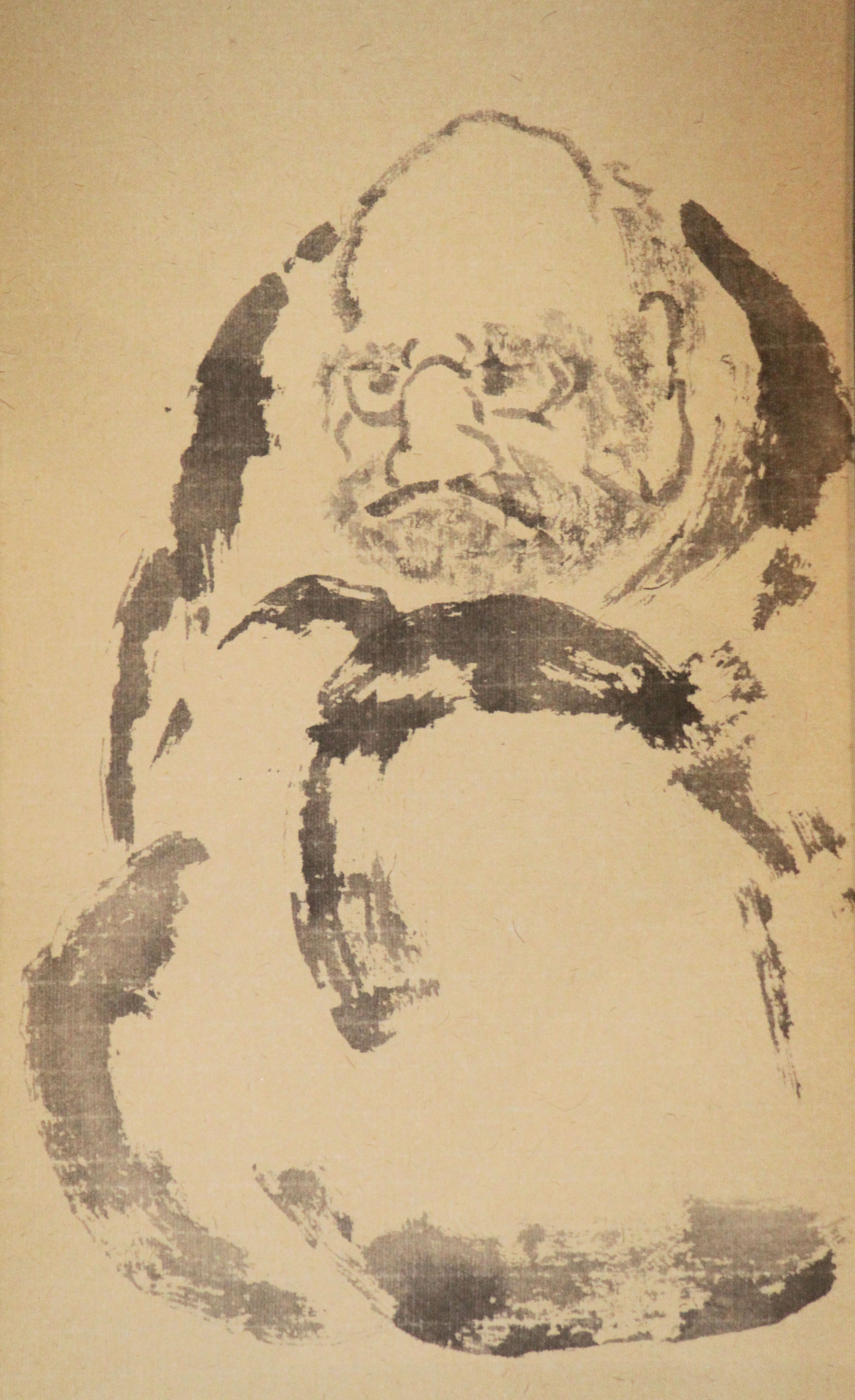

| 私は、「侘び寂び」の心を表現しようと、やきものに留まらず |

| 禅画の世界にも挑んでいます。 |

| ご縁があって、建仁寺管長・小堀泰巖師より |

| 2014年に「玄覚貞光」という戒名を授かりました。 |

| 今後は「玄覚貞光」として活動して参ります。 |

| 玄覚貞光 |

|

|

|

|

|

| このサイトは、杉本貞光先生の委託を受けて |

| ギャラリーレックス(寺垣外窯企画展示室)が |

| 企画・制作しているページです。 |

| 〒444-0875 岡崎市竜美西2-9-11 |

| ギャラリーレックス(寺垣外窯企画展示室) |

| TEL 0564-54-2371 |

| E-MAIL mail@japanartweb.com |